총장의 메시지 52

인간 중심의 디지털 전환, 제5차 산업혁명

# 19세기 초 영국의 산업혁명으로 직물공장에 방직기가 보급되었습니다. 직물이 빠르게 생산되면서 값이 하락했고, 방직기계의 보급으로 노동자들의 일자리가 사라지기 시작했습니다. 낮은 임금으로 고된 일을 하고 있던 이들 앞에 등장한 기계는 삶을 위협하는 괴물이었습니다. "기계를 파괴하라!" 노팅엄의 직물공장에서 시작한 기계 파괴 운동은 곧 영국 북부 전역에 번져 나갔습니다. 1811년 영국에서 일어났던 ‘러다이트 운동(Luddite movement)’입니다.

# 1826년 최초의 증기자동차가 런던 시내를 운행하기 시작했습니다. 위협을 느낀 건 마차였습니다. 업주들의 항의가 계속되자 1865년 의회는 마부들의 일자리 보호를 위해 새로운 법을 만들었습니다. 자동차를 운행하려면 운전사, 기관원, 기수 등 3명을 두도록 했고 속도는 시속 6.4km, 시내에선 3.2km로 제한했습니다. 기수는 낮에는 붉은 깃발, 밤에는 붉은 등을 들고 차의 55m 앞을 가야 했습니다. 30년간 기술혁신을 막은 ‘붉은 깃발법(The Red Flag Act)’입니다. 덕분에 증기기관을 발명한 영국은 자동차 산업의 주도권을 독일과 미국에 내줘야 했습니다.

[‘붉은 깃발법’은 당시 마차운송업자와 철도회사의 압력으로 1865년 제정되어 영국이 자동차 선도국의 지위를 잃는 계기가 되었다.]

[‘붉은 깃발법’은 당시 마차운송업자와 철도회사의 압력으로 1865년 제정되어 영국이 자동차 선도국의 지위를 잃는 계기가 되었다.]

※ 사진출처: www.Alamy.com

제1차 산업혁명의 인류사적 변화를 거부했던 사례들입니다. 우리도 그 시대들을 살고 간 인류가 맛보았던 엄청난 변화를 실감하고 있습니다. 기술이 한 단계 업그레이드될 때마다 일시적인 역기능이 뒤따릅니다. 그러나 일부에서 생각하는 것처럼 그걸 두려워할 건 없습니다. ‘붉은 깃발법’이 제정된 1865년 영국의 근로자들은 연간 12만 4,000시간을 일했지만, 1980년 무렵엔 수명이 길어졌음에도 직장에서 보낸 시간은 6만 9,000시간으로 줄었습니다. 지금은 그때보다 115시간이 더 줄었습니다. 1차 산업혁명 당시 약 6억 명이던 세계 인구는 250여 년이 지난 2021년 약 80억 명으로 늘었고, 150달러이던 1인당 GDP는 12,000달러로 늘어 풍요로운 세상으로 변했습니다.

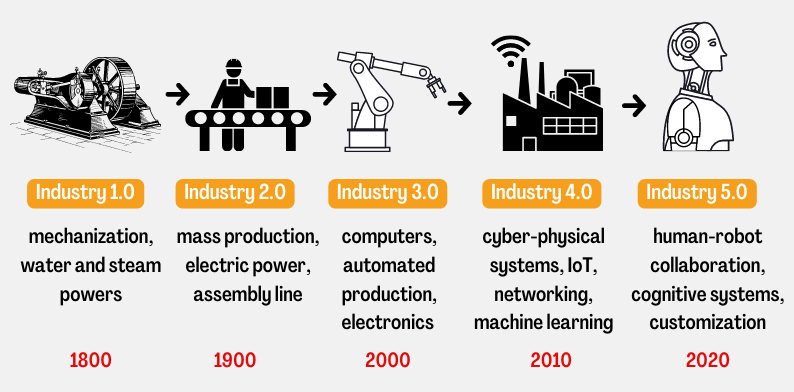

4차 산업혁명이란 용어는 2016년 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 클라우스 슈밥 회장이 처음 사용한 이듬해 그의 저서 ‘제4차 산업혁명(The Fourth Industrial Revolution)’으로 세상에 알려졌습니다. 인공지능, 사물인터넷(IoT), 빅데이터로 대표되는 이 산업혁명의 출발점을 2011년 독일이 마련했던 <Industrie 4.0>로 보는 견해가 더 설득력 있습니다. 당시 하노버 산업박람회에서 독일 정부가 밝혔던 제조업의 디지털화를 위한 구상이 제조업에 IT가 접목되는 4차 산업혁명의 개념과 일치하기 때문입니다. 4차 산업혁명의 또 다른 말은 그래서 ‘디지털 전환(digital transformation)’입니다. 중요한 건 종전의 아날로그 시대가 디지털 세상으로 바뀌었다는 사실입니다. 기계화로 생산성을 한 단계 끌어올린 제1차 산업혁명, 전기동력으로 대량생산을 가능케 한 제2차 산업혁명, 정보통신기술의 보급으로 대표되는 제3차 산업혁명에 이어 디지털 대전환의 시대가 지금입니다. 세상은 지금 초연결성과 초지능화, 융합기술에 기반해 모든 게 상호 연결되는 지능 사회로 향하고 있습니다.

[EU의 <인더스트리 5.0>은 주기가 짧아진 기술진화로 제5차 산업혁명(‘The Next Industrial Revolution’)을 시사하고 있다.]

[EU의 <인더스트리 5.0>은 주기가 짧아진 기술진화로 제5차 산업혁명(‘The Next Industrial Revolution’)을 시사하고 있다.]

※ 사진출처: www.linkedin.com

그런데 4차 산업혁명이 세상에 드러난 지 10년이 지나기도 전에 또 다른 용어가 등장했습니다. ‘5차 산업혁명’입니다. 2023년 다보스 포럼에서 유럽연합(EU)은 기후변화, 감염병 팬데믹, 생물다양성 파괴와 같은 사회적·환경적 문제 해결을 위한 변혁의 동력

산업혁명의 단계마다 인류가 경험했던 것처럼 새로운 기술이 기존의 직업들을 소멸시키는 대신 양질의 일자리를 더 많이 만들어 냅니다. <인더스트리 4.0>이 4차 산업혁명으로 실현되었듯이 이번의 <인더스트리 5.0>도 5차 산업혁명으로 이어질지는 두고 볼 일입니다. 그러나 메시지는 분명합니다. 지구 자원의 보호와 다양한 기술 융합이 사람을 중심으로 지속 가능한 사회의 실현한다는 방향성입니다. 1차 산업혁명 당시 증기기계의 직물공장 투입으로 증가한 생산성이 18∼22% 정도였지만, AI는 코딩에서 마케팅까지 다양한 업무의 생산성을 20∼80%를 개선한다는 연구 결과가 앞으로 다가올 혁신의 강도를 가늠케 합니다. 2024년에는 생성형 AI의 본격적인 상용화로 세상에 엄청난 충격을 선사했습니다. “올해는 AI가 중간 수준의 엔지니어를 대체할 것이다(AI will be doing the work of mid-level engineers this year).” 메타의 회장 마크 저커버그가 지난 1월 인터뷰에서 했던 말입니다. 진정한 AI 소비 시대는 이제부터입니다.

우리 학교에도 AI가 가져온 작은 변화가 있었습니다. 이번 학기 외국인 유학생과 국제행사를 위해 강의실 두 곳과 우주센터에 실시간 자동번역 시스템이 설치되었습니다. 지난달 28일 ‘항공안전센터’ 개원식에서 시연된 비전홀의 생성형 AI ‘transformer’는 참석자들의 호평을 받았습니다. 같은 날 고양시는 경기도의 ‘AI 캠퍼스 지원사업’ 대상으로 선정되었습니다. 시민을 대상으로 AI 교육프로그램을 개발·운영하는 이 사업은 우리 대학이 함께 준비했습니다. 이제는 우리가 AI 교육을 주도해야 합니다. “내 직업은 어떻게 될까? 우리 아이들은 어떤 직업을 가질 수 있을까? AI가 진짜로 생각이라는 걸 할 수는 있는 걸까?” 2022년 11월 세상에 첫선을 보인 쳇GPT를 접하고 3일 밤을 흥분으로 지샜던 펜실베니아대학교 와튼스쿨의 이선 몰릭(Ethan Mollick) 교수의 최근 저서가 화제입니다. 새로운 교육환경에 들어선 교수님들, 디지털 세상을 살아갈 우리 재학생들에게 읽어볼 만한 도서로 추천합니다.

듀얼 브레인 : 네이버 도서

<총장의 메시지>

-[총장의 메시지_51] 전공자율선택제, 아메바 경영!-[총장의 메시지_50] 미래의 나 Future Self

-[총장의 메시지_49] 불평등의 최적화 원리, 파레토 법칙

-[총장의 메시지_48] 길을 나서야 길을 찾습니다.

-[총장의 메시지_47] 생각의 힘